小説

小説

『ハーモニー』

「お誕生日おめでとう、小松くん」「小松」

美食屋四天王二人を迎え入れた小松くんの家は、二人の訪問のためにすっかり片付けられていた。

ボクやトリコには小さすぎる椅子や、空いているスペースが多かった飾り棚は処分したようだ。

違和を感じて床を視れば、床全面に補強をした形跡が視えた。

先月、トリコが踏み抜いたのが原因か。

小松くんが何も言わないのなら、こちらも何も言うまい。その代わりといっては何だが、次に来たときは緩衝材のついたラグでもプレゼントしよう。

「ありがとうございます。トリコさん、ココさん」

迎える小松くんはコックコート姿だ。身体からは美味しそうなソースの匂いがする。

「あれ?レストランの予約の時間までもうあまりないよ?」

今夜は小松くんのためにとっておきのレストランの予約をしていた。

格付けを嫌っているため、星こそついていないが、口コミの評判はなかなかの所だ。

「ごめんなさい、予約はキャンセルしちゃいました。量は少ないかもしれませんが、ボクの料理を食べていただきたくて」

ヒュウ!とトリコが口笛を吹いた。

見れば既に上着を脱ぎかけている。

「オレもそっちの方が良いと思ってたんだよ、だけどココのヤツがよー…」

「トリコ!今日は小松くんの誕生日なんだよ?」

「いいじゃねーか、小松がそうしたいんだったらよ」

「ええ、どうぞ上がって下さい!」

上着をコート掛けに放り投げながらトリコは奥へ進んで行った。

ため息をつきながら後に続けば、そこはもう美味しそうな香りでいっぱいだった。

テーブルの上の料理にトリコがまだ手をつけていないのは、トリコなりの礼儀だろうか。

「小松くん、言ってくれればボクも何か料理を作って持ってきたのに…」

テーブルの上の料理は、トリコには明らかに足りない量だ。

いや、どんなレストランでもトリコの腹を量で満たすのは難しい。帰宅後のことを考えたら、そうするべきだったのかもしれない。

「お二人にボクの料理を食べていただくのが嬉しいから、いいんです」

「何言ってんだココ。食いモンなら、ちゃんと持ってきてるじゃねぇか」

外套に隠れた箱を指差す。

「だってこれは小松くんへのプレゼントじゃないか」

「え?その箱の中は食材なんですか?」

カラフルな包み紙でラッピングされているその箱は、小松くんの手に収まってしまうくらいの大きさで、食材が入っているとはとても思えないのかもしれない。

「『千年苺』って知ってる?」

「…!知ってます!一年に一日、しかも世界中で一粒しか市場に出ない苺じゃないですか!」

「そろそろ時期だからね、トリコと二人で採ってきたんだよ」

はい、と言って包みを小松くんに差し出す。

小松くんはつられて受け取ろうとしたものの、差し出した両手の平をこちらに向けた。

「そんな…!ボクよりも美食屋のお二人に食べて頂かないといけないですよ!」

「オレは一昨年食べた」

「ボクはその前の年に食べたよ」

あっけにとられる小松くんの表情が可愛くて、つい笑みがこぼれる。

「市場に出したところで金持ちの虚栄に利用されるだけだからね。だったら…大切な人に食べてもらいたいもの」

大切な人、の部分に心を込める。

小松くんを想うこの気持ちに気付いて欲しいような、欲しくないような。そんな願いを込めて。

「…でも…」

まだ遠慮する小松くんに、トリコが口を挟んだ。

「どうせ来年あたりにはその希少価値もなくなるけどな」

「えっ?」

「IGOがもうすぐ栽培方法を確立するらしい。そしたら年に一度どころか年中食べられるかもな」

それでも今市場に出せば何十億にもなるだろう。天然の千年苺の捕獲レベルが下がるわけではないのだから。

「じゃあ…遠慮なく戴きます」

「オレは苺より、今匂ってるこの肉が気になるな」

「へへー」

バレちゃいましたか、と満足気な笑顔でプレゼントをテーブルに置くと、小松くんはシェフの顔をして踵を返しキッチンに消えた。

暫くして豊かな香りと共に本日のメインが現われた。

「実はこの鶏、出入りの業者さんから試供品として分けてもらった鶏なんですよ。特に珍しくないんですけど、胡桃鶏と松葉雉をかけ合わせて生まれた新種なので、きっとお二人とも初めて食べると思いますよ」

「へぇ」

「それは楽しみだ」

世の中は捕獲レベルのつけられない食材のほうが多いのだ。

こういうタイプの新しい食材は、むしろ小松のような生産者に近い者の方が見つけやすい。

美食屋とは何だろう、と思わされる瞬間だ。

「最後に表面を炙りますから、そちらのテーブルで待っていて下さい!」

香草を纏った鶏肉のソテーを中心に、数々の料理が奥から運ばれてきた。

「じゃあ改めて。小松くんくんお誕生日おめでとう」

「ゴヘヘホー」

トリコは既にサラダに手を出していた。

品が無い…というココの声は小松くんの笑い声にかき消された。

心地よい空間。

小松くんはシャンパンで乾杯をすると、箱のリボンをほどいて、コットンに包まれた千年苺を取り出した。

「色は思ったより薄いんですね…」

「普通の苺より甘みは少ないけど、果汁が多いから気をつけて」

「じゃあ、いただきます…」

四方から観察した後、匂いを嗅いで、小さく齧る小松くんは紛れも無い料理人の姿だった。

「…美味しいですね。こんな苺は…ああ、何て言ったらいいんだろう…」

指についた果汁まで惜しいのか、いつまでも舐めていた。

「それは良かった」

「あっ、デザートなのに先に食べちゃった!」

小松くんは慌てて鶏に手を伸ばす。

「気にする事はないよ、トリコを見てごらん、コイツは食事のルールなんて…」

言いかけてトリコの異変に気が付いた。

先程までうるさかった咀嚼音は聞こえず、食器の音も聞こえない。

「トリコ?」

ピタリと動きを止めたトリコの目の前には、先程の鶏の皿があった。

ゴクリ、とトリコの喉が鳴った後、トリコの声が響く。

「小松!飲み込むな!」

驚いて小松くんを見れば、小松くんも動きを止めていた。

千年苺と鶏肉が入っているであろう口は噛む動きをせず、目は困惑したようにトリコを見ている。

「トリコ?どうした!まさか…」

嫌な予感を拭えなかった。

今まで何度と無く体験してきた――毒。

それが小松くんの動きを止めているのなら、即効性のものかもしれない。

「毒なのか、トリコ!」

自分たちが食べたことがあり、捕獲してきた千年苺。そして小松くんが用意した鶏に毒があるとは考えにくい。

考えられるのは、ふたつの食材が重なった時の化学反応――。

「くそッ!」

頭を振っても、もう遅い。

解毒剤を創ろうにも、手元にはもう千年苺は無い。

せめてトリコの言うように大量に飲み込む前だったら、吐かせて胃を洗浄すれば間に合うかもしれない。

「んんんーーーー!!」

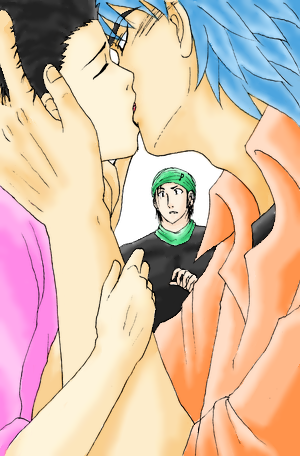

苦しそうな小松くんの声に、まさかと振り向けば…小松くんの顔を両手で挟んだトリコが小松くんに口付けていた。

「…ト…リコ…? ……な、何してるんだ!毒なら早く吐かせないと!」

近寄ろうとすればトリコに片手で制された。

よく見ればトリコは…笑っている?

強引に見える口付けは、どちらかといえば情熱的にも見える。

何より、小松くんは嫌がるそぶりを見せず、トリコの舌を積極的に受け入れていた。

「小松…くん…?」

何がなんだかわからない。

毒ではなく…催淫効果でもあったのだろうか。

トリコはそれを利用している…?

鎮まらない混乱のまま、椅子に腰を落とした。と同時に小松くんとトリコの唇が離れる。

二人の目はうっとりと潤み、お互いから目を離そうとしなかった。

自分がひどく場違いな所にいるような気分がしてきた。

「ココさん…」

うっとりと、潤んだ目がこちらを向く。

「凄いんです…」

何が?

トリコのキスが?

お邪魔虫なら言ってくれ。今すぐ消えるから。

「凄いんです…この味…」

再び小松くんは目に涙を溜めた。

「千年苺と、この鶏…凄く合うんです…こんなに合うのがわかってたら、そのまま食べずにソテーに添えるソースにしたのに…勿体無いことしちゃいました…!」

え?

「鶏食った時、すぐわかった。鶏の独特の味と千年苺の酸味は抜群の相性だ。確認したらそれ以上の感動があったけどな」

確認…?

「まさか、それで『飲み込むな』…?」

「仕方ないだろ、千年苺は小松の口の中にしかねぇんだから」

トリコはそれを口移しで味わっていたのか。

「ボク、困っちゃいました。どうやってこの素晴らしい味のハーモニーを伝えようかって。そしたらトリコさんが…その…。でも確かにそれしか方法ないですよね…」

キスを受け入れてたのはそのためで。

目が潤んでいたのは、味に感動していたからで。

「は…」

椅子に預ける体重が増して、脚が軋んだ。

ひとりで動転していただけだったのか。

ため息とも笑いとも取れない息が口から漏れた。

「で、ココはどうする?」

「え」

「今、凄ぇ味が小松にもオレにも残ってるけど、どうする?」

「どうする…って…」

「どっちから味わうのかって聞いてんだよ」

それはつまり。

ニヤニヤと笑うトリコは、ボクの気持ちも全てわかって言っているに違いない。

「早くしないと唾液で分解されちまうぜ?」

“唾液”という単語が妙に艶めかしい。

トリコは絶対にわかってて言っている。

口の端を上げ、唇を舐め上げるのを見れば、トリコの口内には何も残っていないのは明らかだ。

「じゃあ…。こ…まつくんから…頂こう…かな」

「はい!」

この状況の異様さに、きっと気付いていない小松くんが椅子を降りて駆け寄ってくる。

手を伸ばして、いつものように触れてくる小松くんは遠慮が無くて、心地良い。

「おいしいですよ」

笑いを堪えるのに必死なトリコを横目で見ながら、出来るだけ口の中を無害に調整する。

来年にはきっと、このふたつの素材が料理界を席巻するだろう。

この組み合わせを見つけたきっかけは、とても発表できないけれど。

「ハッピーバースディ、小松くん」

せめてトリコと差をつけたくて、直前、そう呟いた。

end

2009.1.3

…いつか、ココにもちゃんと小松とチューさせてあげたいです(笑)

小説

小説